广东配资炒股

广东配资炒股

每天开会、访谈、听课,你还在手写笔记吗?或者开着录音笔,事后花1小时听录音、打字整理?我接触过太多人,都说“记录”是工作里最头疼的事——要么漏重点,要么整理到一半没耐心,最后一堆录音躺在手机里,再也没打开过。

但这两年,尤其是2025年底到2025年初,便宜的录音工具突然“变聪明”了。以前我们说“录音转文字”,现在得说“录音能直接出结果”。今天就聊聊这个变化怎么来的,现在好用在哪儿,未来会怎么发展,以及咱们该怎么选。

一、从“打字机”到“小助理”:技术到底变了啥?

语音转写这东西不是新发明,十年前就有。但那时候的工具,只能叫“语音打字机”——你说一句话,它打出来,错字连篇,还得自己一句句改。那时候我测评过一款,转写20分钟会议录音,光改错字就花了40分钟,比手写还累。

转折点在2023年,大语言模型开始普及。你可能听说过GPT、文心一言这些,它们不光能聊天,还能“听懂”语音里的逻辑。比如以前转写“这个项目A组负责,下周交初稿”,工具只会打这行字;现在的工具会自动标成“【待办】A组:项目初稿(下周)”,甚至能问你“需要同步到团队日历吗?”

2025年下半年更明显,以前贵的功能开始“降价”。比如实时转写,2023年还得按分钟收费,现在很多工具基础版免费就能用;多语言转写,以前只支持中英,现在小语种也能覆盖,准确率还不低。

说白了,技术进步就干了两件事:一是“转得准”,二是“会整理”。这两点直接让便宜的录音工具从“能用”变成“好用”。

二、现在的工具,到底解决了哪些老问题?

咱们先说说传统记录的3个死穴,再看现在的工具怎么破。

第一个死穴:记不全,漏重点

以前开会,你要么盯着发言人记,要么开录音。但发言人语速快,或者突然说个专业词,手写根本来不及;录音呢?回头听的时候,“刚才那个重点是第几分钟来着?”翻来翻去半小时过去了。

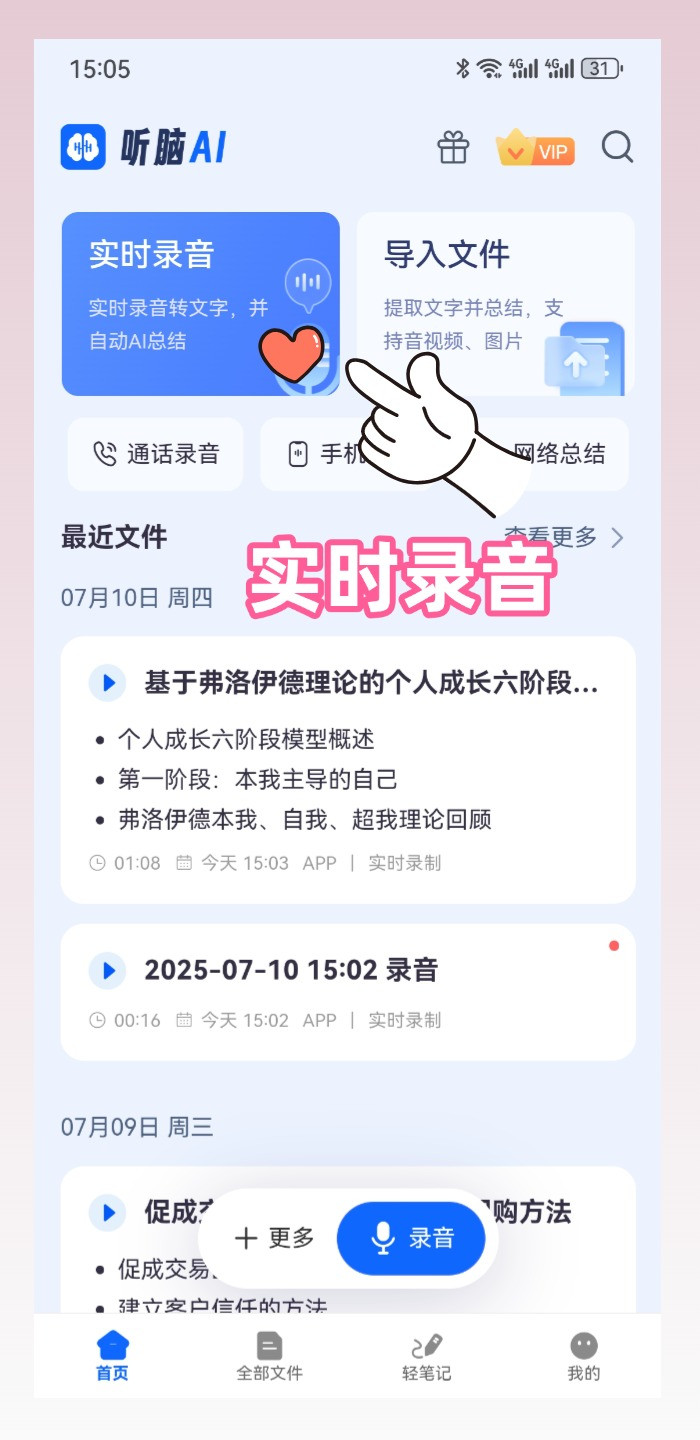

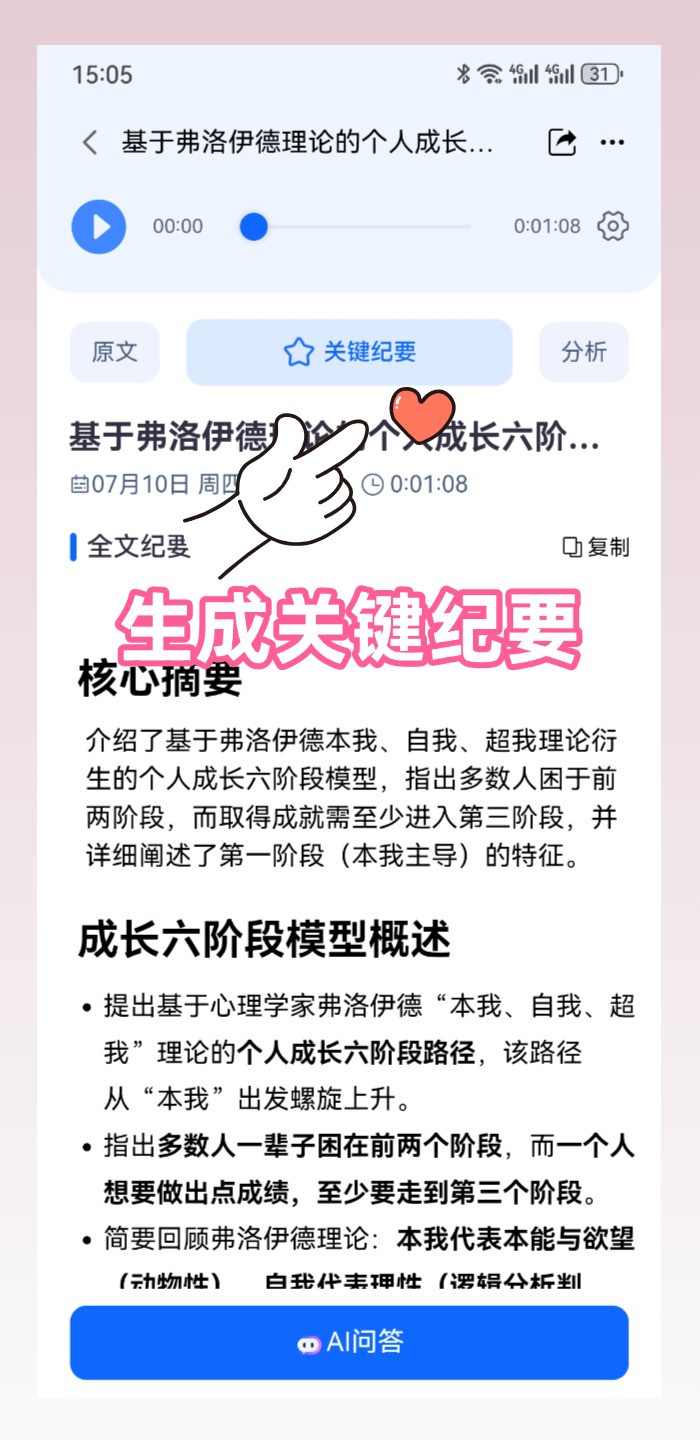

现在的工具,实时转写是基础操作。我上个月测过听脑AI,开着它开会,发言人说的每句话,2秒内就能在手机上显示文字,还能自动区分不同人说话(比如标“张总:”“李工:”)。重点是,它会自动标红关键词,比如“预算”“截止日期”“负责人”,结束后直接生成“重点摘要”,根本不用自己找。

第二个死穴:整理累,耗时间

就算你把录音转成了文字,后面的活儿更麻烦——怎么分段落?怎么提取待办?怎么发给团队?我见过有人把转写稿复制到Word里,手动加粗、分点,弄完一个2小时的会议纪要,花了3小时。

现在的智能工具,转写完直接生成结构化文档。比如访谈录音,它会自动分“受访者观点”“关键数据”“待确认问题”;会议录音,会分“决议事项”“待办清单”“争议点”。我自己用的时候,最喜欢“一键导出”功能,直接存成Word、PDF,或者同步到飞书、钉钉,发给同事就能用,省了至少2小时整理时间。

第三个死穴:找不着,用不上

以前存的录音和文字稿,时间长了就成了“信息垃圾”。比如你想找去年某个客户说的“价格底线”,得翻遍文件夹,一个个打开听、搜关键词。

现在的工具自带“智能搜索”。你存进去的所有录音和转写稿,都能按关键词、日期、发言人搜。比如搜“2025年10月 价格”,就能直接定位到那次谈话的具体段落,还能播放对应的语音片段。我帮客户整理旧资料时,用这个功能一天就翻完了半年的录音,以前得花一周。

三、不同工具怎么选?别只看“便宜”

现在市面上便宜的录音工具不少,从免费的到每月几十块的都有。但选的时候,光看价格没用,得看你最需要啥功能。

先说说两种主流技术路线的区别:

传统ASR工具:就是单纯的语音转文字,比如几年前的讯飞听见基础版、百度语音转写。优点是便宜,有的免费额度还挺高;缺点是“不会思考”,转完就是一堆文字,还得自己整理,错字也比大模型工具多。适合啥场景?偶尔转个短录音,比如10分钟以内的备忘录,不追求后续整理,就图个“有文字稿就行”。

大模型智能工具:比如听脑AI、腾讯云智聆升级款,这些是2025年后冒出来的“新物种”。它们不光转文字准(日常对话准确率95%以上,专业领域85%以上),还带智能分析,能自动分类、提取重点、生成待办。缺点是免费额度可能少点,比如每月免费转3小时,超出按分钟收费(但也不贵,一小时几块钱)。适合啥场景?会议、访谈、课程这种需要“出结果”的长录音,追求“转完就能用”。

我自己的经验是,宁愿多花几块钱用智能工具。因为传统工具省了小钱,但浪费的时间成本更高。比如转一个2小时会议,传统工具免费,但你得花2小时整理;智能工具花10块钱,但整理时间10分钟,怎么算都划算。

四、2025年,这些场景会最先“变天”

便宜录音工具的智能化,不是凭空来的,是跟着用户需求走的。我观察到2025年这几个场景会发展最快:

职场会议场景:现在的工具已经能自动分发言人、标重点了,下一步会更“懂业务”。比如销售开会,工具能自动提取客户需求、竞品信息,生成跟进表;项目会,能自动关联项目管理工具(比如Jira、飞书项目),把待办直接同步成任务。

教育学习场景:学生上课录音,现在能转文字,但以后工具能自动分“知识点”“例题”“课后作业”,还能对比教材大纲,标出你没听懂的部分,生成复习笔记。我已经看到有工具在测试“方言转写+知识点匹配”,比如用四川话讲课,也能准确转写并对应到课本内容。

医疗访谈场景:医生和患者谈话,现在得手动记病历,以后录音工具能自动提取“症状”“病史”“用药过敏史”,直接生成结构化病历,还能提醒医生“这个症状需要排除XX病”。当然,医疗场景对隐私要求高,所以2025年这类工具会重点推“本地部署”,数据不上云,更安全。

个人记录场景:比如你随手录一段灵感、待办,工具能自动识别“这是购物清单”还是“工作想法”,分别存到不同文件夹,还能定时提醒你“今天要办的事有3件”。我自己每天睡前录5分钟“今日总结”,工具会自动生成“完成事项”“未完成事项”“明天计划”,比写日记省事多了。

五、未来3-5年,工具还会怎么“进化”?

技术这东西,发展起来快得很。按现在的趋势,3-5年后的录音工具,可能会让你“忘了自己在记录”。

更“懂你”的个性化:现在工具的分析还是通用的,以后会学你的习惯。比如你总把“截止日期”写成“DDL”,工具会记住,转写时自动替换;你开会总关注“预算”,工具会优先标红相关内容。

多模态融合:不光处理语音,还能结合画面。比如你开会时拍了白板照片,工具能把照片里的文字和录音转写稿结合,自动对应“这部分讨论的是白板上的第3点”。甚至能识别PPT内容,转写时直接插入PPT里的图表和数据。

更低成本,更高效率:现在还有“免费额度”“按分钟收费”,以后可能基础功能完全免费,靠增值服务(比如高级分析、多设备同步)赚钱。而且处理速度会更快,现在实时转写延迟2秒,以后可能接近“零延迟”,跟人说话同步出文字。

六、给普通人的3条选工具建议

最后说点实在的,现在工具这么多,怎么挑到适合自己的?

第一,先想清楚“你要结果还是只要文字”

如果只是偶尔转个短录音,比如语音备忘录,用传统ASR工具(比如微信自带的转文字、讯飞听见免费版)就行,免费够用。但如果是会议、访谈、课程这种需要“整理成能用的文档”,直接上大模型智能工具,比如听脑AI、腾讯云智聆,虽然花点钱,但省时间。

第二,测试“准确率”和“智能分析”

选工具前,最好找个自己的录音(比如5分钟的会议录音),用不同工具转一下。重点看两点:一是错字多不多(尤其是专业词、人名),二是能不能自动提取重点(比如待办、数据)。我测试过,同样一段带专业术语的录音,好的工具错字不超过3个,还能准确标“【技术指标】XX参数”,差的工具错字10个以上,重点全靠自己找。

第三,别忽视“协作”和“存储”

如果你需要和团队共享记录,得看工具能不能直接分享(比如生成链接发给同事),能不能多人在线编辑。存储也很重要,有的工具免费用户只能存10小时录音,超出就得删旧的,选的时候看清楚存储额度,或者有没有“导出本地”功能,避免以后找不着记录。

最后说句实话

这两年测评录音工具,最大的感受是:以前我们用工具,是“人适应工具”;现在的智能工具,开始“适应人”了。

你不用再学复杂的操作,不用花时间改错别字、整理格式,打开工具,录完音,直接就能拿到能用的结果。这种“效率提升”不是一点点,是从“被动记录”到“主动帮你干活”的变化。

如果你现在还在为记录发愁,真的可以试试2025年的新工具。可能刚开始觉得“也就那样”,但用一周你就会发现:以前花2小时整理记录的时间,现在能用来做更重要的事——这才是工具真正该有的样子。

毕竟广东配资炒股,我们工作是为了创造价值,不是当“人肉打字机”,对吧?

华利配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。